Convoquer la linguistique pour évoquer sa fonction d’aidante ou d’aidant – sa place auprès du proche qu’on accompagne, la façon dont on nomme la maladie qui l’affecte, les liens qui nous unissent… –, c’est l’objet d’une recherche participative originale menée par des linguistes auprès d’aidantes de malades d’Alzheimer.

Un projet de recherche émerge parfois à la suite de conversations informelles, de concours de circonstances, de besoins pratiques, de questions ou de problèmes non résolus qui nous tiennent à cœur.

Tel a été le cas d’une recherche sur les aidants de malades diagnostiqués Alzheimer menée par une équipe de linguistes qui, par ce projet, sortent de leurs sujets de prédilection (étudier la langue en elle-même et pour elle-même) pour faire un pas de côté vers des problématiques démographiques et sociales sensibles qui questionnent la prise en charge et la fin de vie.

Regarder la vidéo explicative.Près de 9,3 millions d’aidants en France

Au regard du vieillissement de la population, une place de plus en plus grande sera nécessairement accordée au proche aidant pour assurer les activités de la vie quotidienne.

En France, 9,3 millions de personnes déclarent apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Un Français adulte sur six, mais aussi un mineur sur vingt, est concerné (chiffres 2023 de la Drees pour l’année 2021).

Et, selon les projections, en 2030, on comptera 1 Français sur 5 qui accompagnera son proche en situation de dépendance, en raison de son âge, d’une maladie ou d’un handicap. L’aide la plus fréquemment déclarée est le soutien moral, suivi par l’aide dans les actes de la vie quotidienne et enfin l’aide financière.

- 8,8 millions d’adultes et 0,5 million de mineurs âgés de 5 ans, ou plus, peuvent être qualifiés de proches aidants ;

- Entre 55 et 65 ans, près d’une personne sur quatre se déclare proche aidant ;

- Les femmes sont surreprésentées (jusqu’à l’âge de 75 ans) : parmi les adultes, elles sont 56 % à se déclarant proches aidantes.

De la sociologie de la santé à la linguistique

Ce champ de recherche est très majoritairement occupé par la sociologie de la santé pour étudier, par exemple, les questions du partage des tâches à travers le genre, les relations entre le malade, le médecin et l’aidant, etc., les aidants devenant ainsi des acteurs du « soin négocié », ainsi que par les psycho-sociologues qui pensent l’aidance à travers des notions telles que l’épuisement, le fardeau, le burn-out…

Trois faits nous ont convaincus que les linguistes avaient toute leur légitimité pour travailler sur cette problématique :

les aidantes et aidants sont exposés à un certain nombre de risques (surmortalité dans les années qui suivent le début de la maladie de leur proche, décès avant leurs aidés…) ;

l’aidante ou l’aidant familial assure un travail conséquent, parfois même davantage que ne le ferait une ou un aidant professionnel ;

l’aidante ou l’aidant peut concilier activité professionnelle et aide du proche plusieurs heures par jour. Au-delà de deux à trois heures, l’aidante ou l’aidant peut être amené à modifier son organisation personnelle et professionnelle pour passer davantage de temps avec sa ou son proche dépendant.

En tant que linguistes, nous avons souhaité saisir la manière dont les aidants se reconnaissent (ou non) derrière cette désignation, la manière dont ils nomment (ou non) la maladie, les procédés qu’ils mobilisent pour contourner par exemple le terme Alzheimer qui charrie des représentations négatives quand ils accompagnent des proches atteints de cette maladie, les injonctions dont ils font l’objet dans l’espace médiatique, institutionnel, assurantiel…

D’une recherche diachronique à une recherche participative

Méthodologiquement, cette recherche initiée en 2017 consistait à faire des entretiens d’une heure trente tous les six mois pour répondre aux questions de recherche. Nous avons ainsi été amenés à évoquer les situations familiales intimes, certains non-dits entre parents et enfants ou entre conjoints, la maladie et les conséquences qu’elle a causées dans la systémique familiale. Chaque entretien consistait à revenir sur ces points mais également à parler des faits marquants qui se sont produits depuis le dernier entretien.

Peu à peu, des liens de proximité se sont tissés entre le chercheur et l’aidant. Les aidants mettaient le rendez-vous à leur agenda et nous rappelaient quand nous dépassions le délai prévu. Une relation de confiance s’est tissée et les aidants nous ont alors donné accès aux outils qu’ils ont confectionnés pour optimiser leur quotidien et celui de leur proche :

agenda où l’aidant consigne à la fois les rendez-vous médicaux, le passage d’aide à domicile, la livraison des repas… mais aussi ses états d’âme, sa charge mentale, les faits marquants de sa journée, ses émotions ;

photos et films de famille à Noël où l’on constate, année après année, les effets de l’accélération de la maladie ;

différents dispositifs tels que des Post-its de couleurs différentes pour distinguer, dans le réfrigérateur, ce qui doit être consommé au petit-déjeuner, au déjeuner ou au dîner ; pour distinguer les vêtements d’été, d’hiver ou de mi-saison…

accès aux conversations sur le groupe WhatsApp de l’aidante qui informe son entourage des signes montrant l’accélération de la maladie de son conjoint.

Face à cette demande croissante de participation à la recherche (en creux dans le discours de certains aidants, et explicite pour d’autres), nous avons fait évoluer le protocole en demandant à un photographe professionnel de travailler avec nous pour capturer, avec la photo ou la vidéo, certains moments de l’aidance et participer ainsi au renouvellement de l’iconographie du grand âge et de l’accompagnement.

Tous ont accepté la démarche et ont permis au professionnel de photographier une part de leur intimité qui a été importante dans leur parcours d’aidant (un objet cher au malade, une pièce de la maison, un dispositif créé par l’aidant, un espace dans le jardin…).

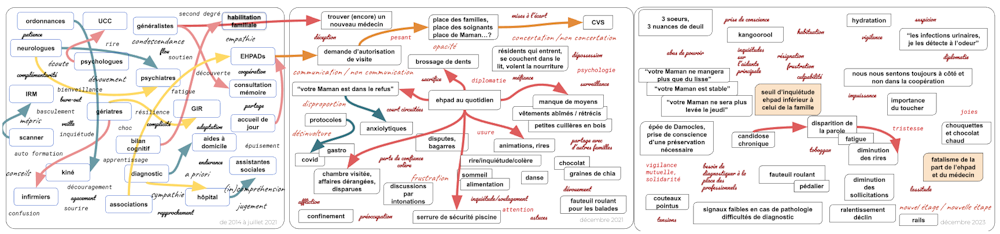

Au-delà de ces prises de vue, d’autres aidants nous ont proposé de modéliser leur expérience, via une carte mentale, qui jalonne les faits marquants de la famille sur une durée de près de dix ans (de 2014 à 2023).

Infographie – États d’âme d’un long parcours d’aidantes

Ce que raconte l’infographie

– De 2014 à 2021 : il s’agit de la confrontation des sœurs (aidantes) de leur mère (aidée) au corps médical avec des discours et émotions (parfois) contradictoires. Elles prennent alors conscience qu’elles deviennent aidantes ;

– Décembre 2021 : entrée en Ehpad de leur mère avec le sentiment de déresponsabilisation alors qu’elles ont une habilitation familiale ;

– Décembre 2023 : l’état de santé de leur mère s’aggrave et remise en cause de certains actes de la prise en charge.

Une approche singulière ?

Rappelons qu’une recherche participative, selon le rapport Houllier, est définie comme « les formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques-professionnels, qu’il s’agisse d’individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée ».

Les aidantes ont expliqué leur cheminement pour arriver à ce niveau de modélisation.

Décryptage de l’infographie

« On avait noté sur notre agenda des moments de travail, deux dates je crois au moins un mois avant notre rendez-vous et on a surtout travaillé la veille au soir et l’après-midi avant votre arrivée, et quand on a posé ces mots, on a pensé qu’il y avait nécessité d’utiliser des polices et des couleurs différentes. Par exemple, tout ce qui est médical est encadré. » […]

« Quand on a matérialisé des relations par des flèches, c’est qu’on pensait à quelqu’un en particulier, il y avait donc ces émotions positives ou négatives qui apparaissaient, elles sortent du cœur […] donc tous les métiers, on les a rencontrés, expérimentés et puis derrière, on a des gens, des visages. » […]

« Dans le premier graphe, on était dans la découverte de beaucoup de choses qu’on a dû mettre en place, apprendre, comprendre. Aujourd’hui, on est plus dans une routine, dans quelque chose qui s’est installé et on découvre comme dans plein de sujets qu’il faut tout le temps remettre son énergie sur l’ouvrage, tout le temps être vigilant, patient. »

Cette recherche participative a permis de visibiliser les aidants et leur a donné la possibilité, dans une démarche introspective, de réfléchir à ce qu’ils font au quotidien.

D’ailleurs, les sœurs aidantes à l’origine de l’infographie nous ont rapporté :

« Ça nous a ouvert aussi les yeux sur pas mal de choses et d’avoir fait ce bilan dans un sens, ça permet de finir une première étape, de mesurer tout ce qu’on avait parcouru et même si on le savait, c’était bien de repenser à tout cela, on l’aurait sans doute pas fait si vous nous aviez pas demandé de le faire. »

Et pour la linguistique, ce projet montre combien il est enrichissant de travailler sur le rapport entre langage et problématique du vieillissement et de la dépendance.![]()

Frédéric Pugniere-Saavedra, Maître de conférences en sciences du langage, Université Bretagne Sud (UBS)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

_max588x1680.png?objectId=defaultWebContent://0c7bc5e6-8500-4c22-a37d-c9a3efe00753)